Перепечатка статьи с https://habr.com/ru/articles/888030/

С момента предыдущей публикации прошел год, и наступил момент закрыть гештальт, возникший, в том числе, по результатам ваших комментариев. А именно: можно ли вообще обойтись без внешних устройств при решении задачи профилирования активности пользователей по данным энергопотребления их устройств?

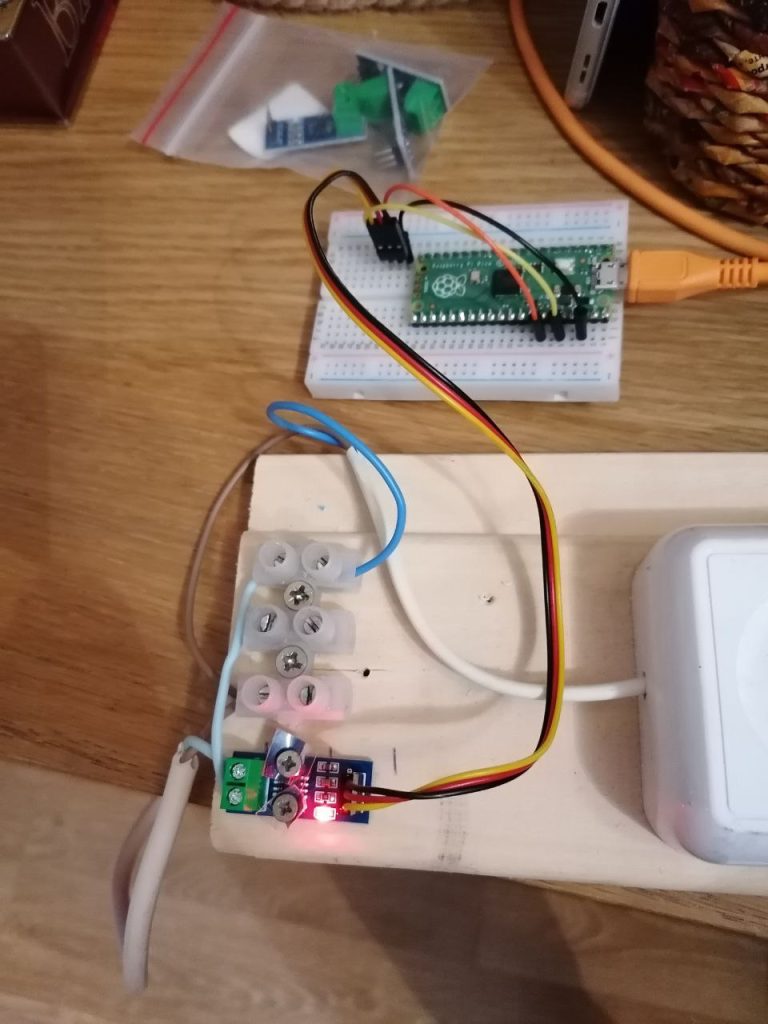

И хотя лично мне это кажется контр-продуктивным — имхо, сугубо имхо, лучше вообще не связываться с системой, которая может быть скомпрометирована, и получать данные из дополнительного источника, никак с тестируемой системой не связанного. Ни гальванически ни, тем более, в рамках одной операционной системы. Умная розетка (не обязательно от Сбера) казалась вполне себе доступной по цене альтернативой амперметру. Но вопрос был задан, и спустя год (ну извините, это все-таки pet-проект, а не основная работа) на него есть ответ:

Читать далее «Мониторинг энергопотребления по встроенным в системную плату сенсорам»Да, это возможно. Причем точность классификации разных сценариев поведения может достигать 93%.